Introduction

The topic of artificial intelligence, “the study and development of computer systems that can copy intelligent human behavior” (AI) has gained increased attention in organizations. Many organizations struggle to generate (business) value with AI and typically are stuck in the “proof of concept” phase of their projects. Gartner argues that still 85% of projects fail to make it into production and that organizations struggle to generate value with AI.

This is tremendous. Without bringing these projects into production, there is no possibility to adopt this new technology and generate value from it, neither from the perspective of an individual company nor for the benefit of society as a whole. A number of questions arise: Why are organizations struggling? What are the success factors to consider? And how can we use this information to our advantage?

Afke Schouten, together with Peter Metzinger, has written a research paper about managing the adoption of artificial intelligence. In this article, they introduce the framework that was the starting point and product of the research paper as well as a novel approach and new way of thinking about the adoption of artificial intelligence.

The framework

The framework in the research paper is a result of a literature research study, combined with experience in both political and organizational campaigning of Peter Metzinger and it has been published at the HWZ University of applied sciences in Zurich.

The approach on how to use the framework is derived from experience of both authors and is not part of the research paper. The approach and framework can be used by middle-management, change managers and top-level management to transform their businesses towards the adoption of AI across the organization.

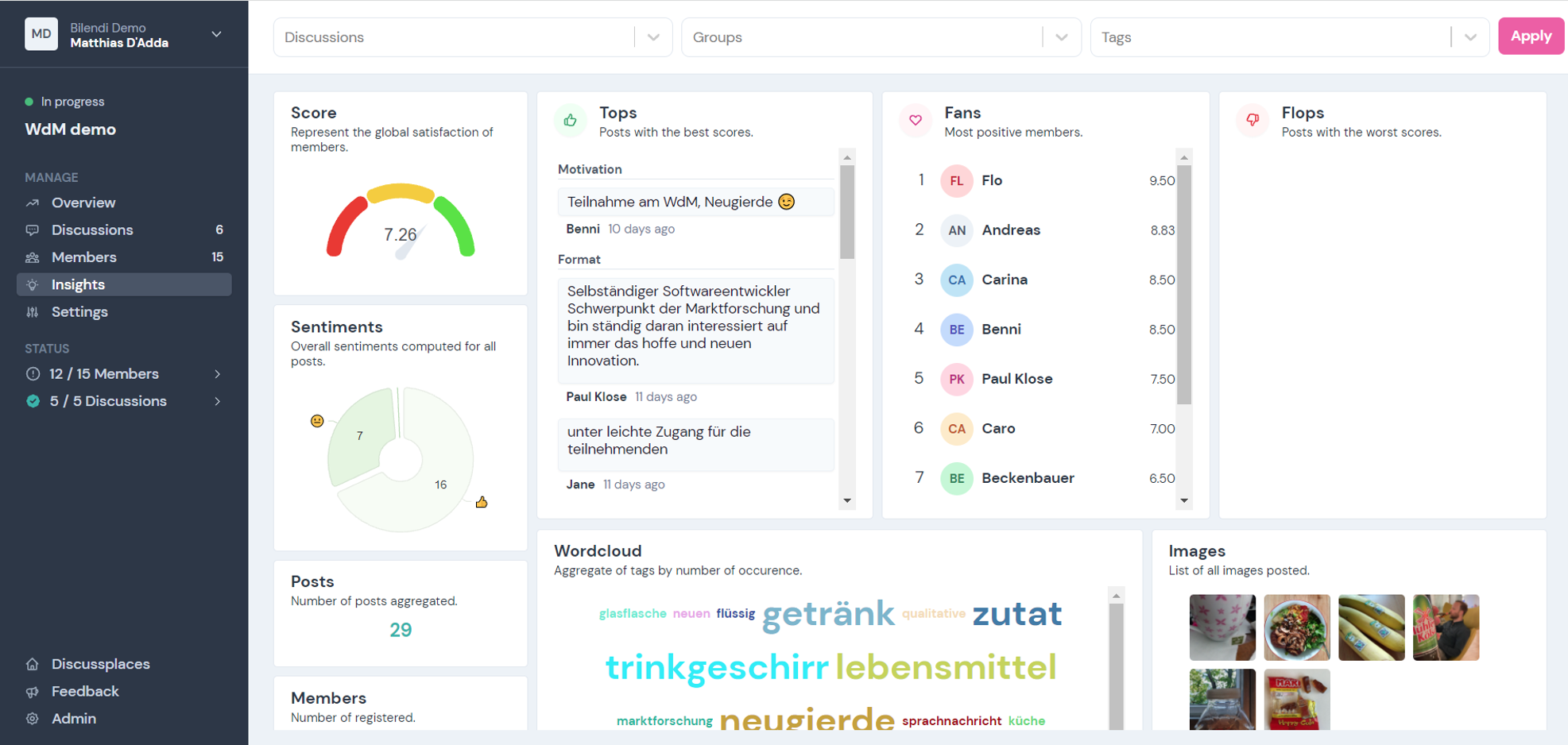

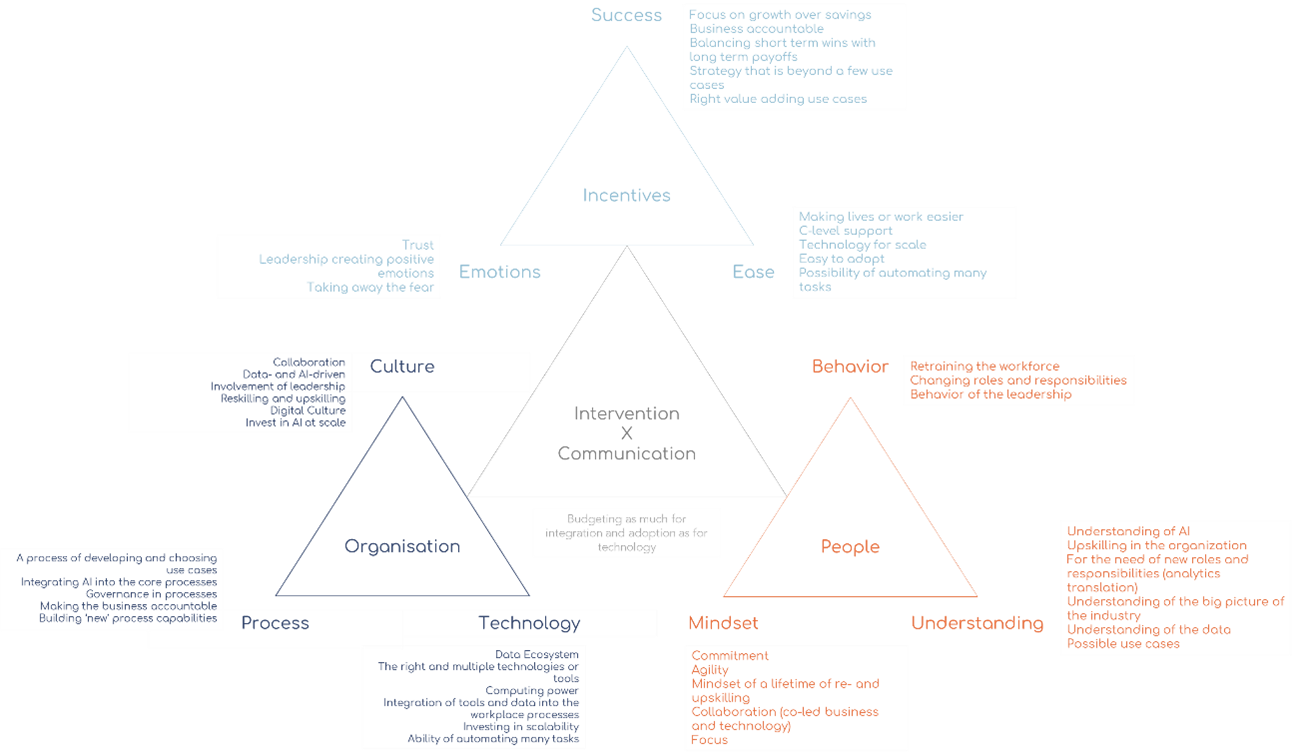

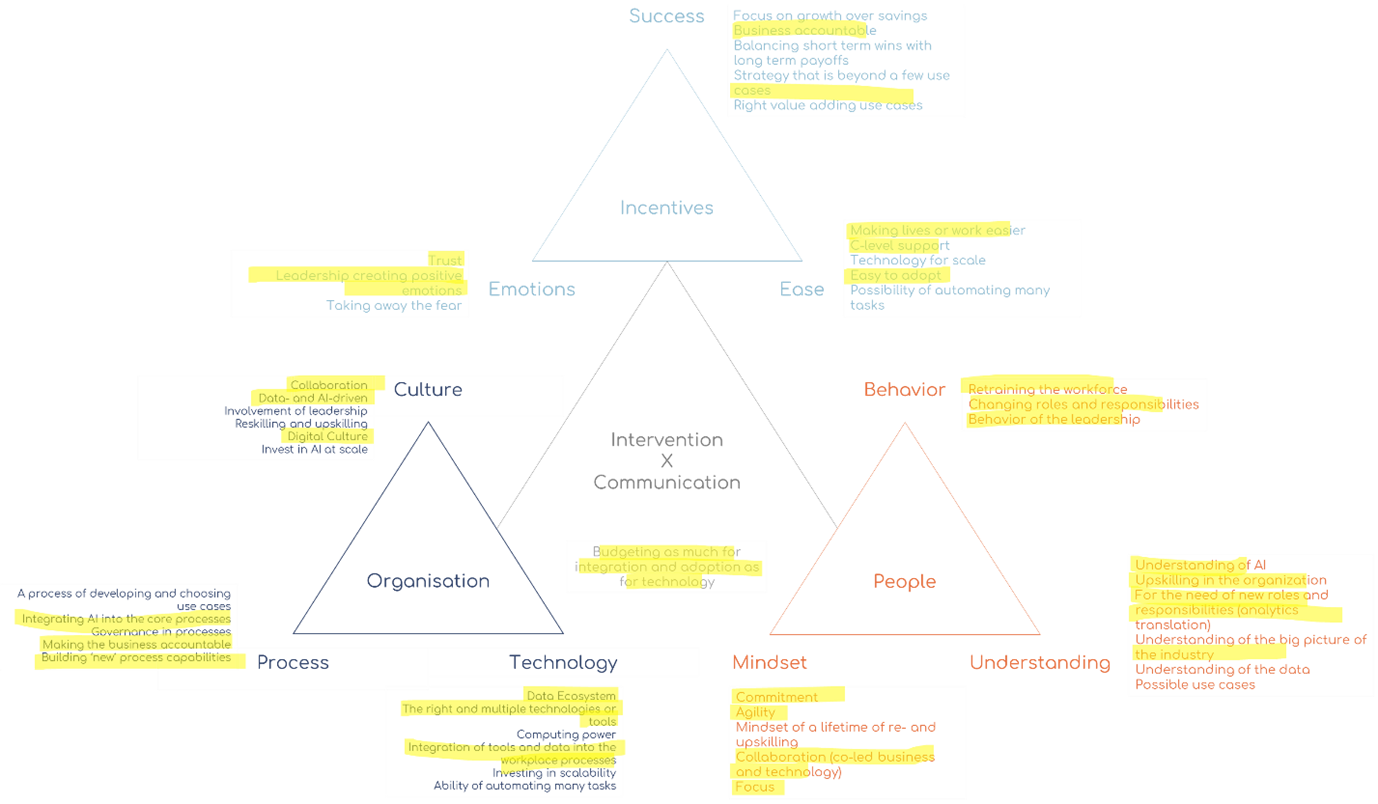

The research is based on a practice-oriented visualized cultural change model. This model was created after almost 40 years of practice by Peter Metzinger. It is called “The Science of Change Triangles”, or “The Science of Change”. This tentative framework, “a set of beliefs, ideas or rules that is used as the basis for making judgments, decisions, etc.” (Oxford Dictionary of English, 2010) is a condensed presentation of an older model called the Business Campaigning framework by Peter Metzinger. Business Campaigning was first published by the scientific publisher Springer in a book of the same name. The triangles in this tentative framework stand for “Incentives” (Success, Emotions, Ease), “Organization” (Culture, Process, Technology), “People” (Behavior, Understanding, Mindset) and “Interventions x Communication”. Intervention x communication is one way to define campaigning in the understanding of Peter Metzinger.

The research has mapped different success factors for the adoption of artificial intelligence from the literature onto this framework. The different success factors onto the framework can be viewed in Figure 1.

The framework is best explained by going through an example

Introducing the Email Router

Consider the hypothetical case where a company decides to use an AI-based tool , called the “Email Router”. This tool suggests how to route a customer request to a representative. It delivers information about the topic, the importance of the customer, and the suggested team to direct the question to. Implementing this new technology means embedding a field in the CRM application that is used by the first-line of support where incoming customer requests arrive.

In the example, the desired change is that the organization uses the Email Router as intended. This requires new processes, described in a new checklist. The new checklist is a concrete change and stands for the introduction of e.g. a new procedure. This corresponds to the definition of an intervention. A discussion about its purpose and instructions on how to use it would be an item of communication.

The aim is to change behavior because this is a prerequisite for a changed culture and the adherence to new processes. However, people only change their behavior in a sustainable way if they develop a positive mindset towards this change. (In the broadest sense, the desire to avoid sanctions also implies a positive mindset towards the new behavior). For the desired new behavior to have a lasting effect, understanding is curcial. People want to understand why they should adopt something new. Creating understanding is therefore the first step on the path to behavior change.

Implementing the Email Router starts with training for all relevant employees (with the aim of creating understanding). Here they learn why and how to use the Email Router. This training should be announced and conducted in a way that participants develop a positive mindset towards the new tool and are ready to change their work (behavior) towards adopting the Email Router and sticking to the new processes.

Understanding, mindset, and behavior form the „people triangle“.

However, understanding this new technology is rarely sufficient for employees if one wants them to change their attitude or mindset and their behavior. In most cases additional incentives are necessary.

Example

Let us assume, the introduction of the Email Router allows to reduce staff by 50%. But what if success in your organization is culturally defined by the number of employees reporting to you? In this case there is no way the project will make it beyond the POC stage – business will not accept the accountability for this case.

There are three types of incentives: incentives that make the individual more successful; incentives that make life and/or work easier; and things that evoke desired emotions. Most employees want to be successful or to belong to a successful team. Hardly anyone would say no to something that makes his or her life easier. On the other hand, any change that would be perceived as hindering one‘s professional career or leading to extra work or complicating one‘s work is met with rejection.

In some cases, it might be enough to explain how the employees’ work will be more successful by using the Email Router during a training session. In other cases, more is needed.

Emotions can be a great incentive. They include feelings of belonging, identification, longing, tension, excitement, joy, trust, confidence, etc. Announcing the Email Router should be done in a way that at least one of these emotions is triggered. If employees are excited about being pioneers by adopting Email Router and leaving their competition behind, this feeling can become a major driver for the needed change. The number of incentives is completed if, on top of bringing more success and excitement, employees can see how much easier the Email Router can make it for them to achieve their goals.

Success, emotions, and ease form the triangle of incentives that can be used to create a positive attitude towards the desired changes.

The triangle in the center contains the product of communication and intervention. Communication in this context is the mutual exchange of information or, in other words, the product of interaction and information. Interventions are direct interventions in processes or (sub-) systems.

Communication and intervention are considered as a product. This is intended to express that every measure is to be considered under both aspects, because “one cannot not communicate” and because every communication does have an impact on the organization or its processes. Every single measure, whether a new process is defined, training is carried out to achieve understanding or a new incentive is created, represents a direct change to the system. However, it always has a communicative aspect as well, which must not be ignored under any circumstances.

Announcing the introduction of Email Router with a training session already scheduled sends out a message that is very different from announcing it without any training being set. With training being scheduled the message can be perceived as “this must be important to our leadership and they take care that we get everything we need to work with Email Router,” while the message with no training on the agenda can be perceived as “it doesn’t seem to be important if we use Email Router or not“.

Applying the framework

Using the framework in your organization is recommended according to the following approach. The first step is launching an AI project or portfolio of projects.

The second step involves going through the framework and the different mapped success factors, and highlighting those success factors that are relevant for your AI projects. Note that certain success factors may be on project level, others may be on organizational level, and that the different success factors will need to be adjusted or enhanced towards your own organization.

We know what needs to happen for our project to be successfully implemented and Email Router actually being used and generating value for the organization, or in other words, that it is „adopted“. Once these success factors have been identified, the next step is to define the different change initiatives that support the changes. This may be building a data ecosystem in the technology triangle or setting up a data & AI academy in the understanding triangle.

In a next step, we start setting targets for what we want to achieve. These can be both hard targets (e.g. we want to implement the data ecosystem by the end of 2022, or we want to train 30% of the workforce by summer 2022) as well as soft targets (e.g. there is a culture of collaboration) that you translate into hard targets to measure (e.g. the number of regular inter-departmental meetings increased by 10%).

When combining all the change initiatives into a campaign in a similar manner as campaigns we know from politics – we are able to streamline the different initiatives and work commonly towards the overarching goal of generating value with artificial intelligence. Setting up a campaign itself shows the commitment from C-level towards this topic which in itself has been identified as a success factor.

The road to adoption is all about the execution of the campaign and different change initiatives. During the execution, we measure the success of the campaign by evaluating whether the targets are being met and according to the level of success, adjust the different initiatives over time.

Conclusion

This framework combines the hard and soft side of the introduction of artificial intelligence in an organization. It also shows the interconnectedness of the different key elements of the introduction of artificial intelligence and that it is nearly impossible to successfully work with AI in an organization if AI is seen as a “side hussle”. It requires transformation on many different aspects of the organization – in a similar manner to digitalization.

References

Oxford Dictionary of English. (2010). Oxford University Press.

Afke Schouten

Founder of AI Bridge and Director of Studies of the CAS AI Management and AI Operations at HWZ

Author

Afke Schouten is the founder of AI Bridge, a company focusing on helping organizations to generate true business value with AI. She is also director of Studies of the CAS AI Management and AI Operations at HWZ University of Applied Sciences. She teaches AI Strategy, Analytics Translation and identifying AI Use Cases.

Kontakt

afke.schouten@fh-hwz.ch

+41 78 966 24 44

Download Artikel

Swiss Insights News #14

Alle SWISS INSIGHTS News finden Sie hier: SWISS INSIGHTS NEWS