Traditionell werden bei der sensorischen Konsumentenforschung bereits etliche Methoden genutzt, um das Konsumverhalten von Verbrauchern zu eruieren: Über quantitative Befragungen werden Akzeptanz- oder Präferenztests und über qualitative Befragungen u.a. Einzelinterviews und Fokusgruppen durchgeführt.

Äusserungen auf Social Media und weiteren Online-Kanälen bieten ergänzende Konsumenten-Insights. Durch diese direkten Äusserungen wird mitgeteilt, was schmeckt und was nicht oder was für Produkte gewünscht werden. KI-Anwendungen machen es nun möglich, dieses spontan und dezentral abgegebene Kunden-Feedback zusammenzutragen und zu analysieren. Es bedarf jedoch stets auch des kritischen Blickes und der Interpretationsfähigkeit des Projektleiters, denn der Fokus auf den realen Konsumenten darf trotz der Datenflut nie verloren gehen.

Befragungstools – von klassisch digital bis KI-unterstützt

Die quantitative Marktforschung beruht auf dem Befragungsmodus potenzieller Zielgruppen. Es werden Hypothesen gebildet, die mittels gezielt konzipierter Akzeptanz- und Präferenztests über eine digitale Datenerhebung und -auswertung überprüft werden. Im Testdesign wird dabei vor der Erhebung definiert, was der Befragte antworten könnte, sodass die Antwortmöglichkeiten limitiert sind. Ein wesentlicher und damit kritischer Erfolgsfaktor ist dabei der inhaltliche Aufbau und die Formulierung des Fragebogens. Bei der traditionellen sensorischen Konsumentenforschung werden, insbesondere bei großen Stichprobenzahlen, offene Fragen eher gemieden, da das Sortieren und Codieren der Textantworten sehr aufwändig ist. Offene Fragen liefern jedoch eine vertiefte Kenntnis der Konsumentenerwartung und

-wahrnehmung. Durch den Einsatz von offenen Fragen erhält man eine ungestützte Antwort auf die Frage: «Welche Produkteigenschaften oder Einzelaspekte werden im Vergleich zur Konkurrenz besonders wahrgenommen und oft genannt?». Mit der Verwendung einer geeigneten Software auch: «Aufgrund welcher Eigenschaften wird das Produkt bevorzugt oder abgelehnt?». Die KI kann bei der Auswertung dieser Textdaten unterstützen, denn aufwändiges Codieren unzähliger Nennungen per Hand ist dank eines effizienten digitalen Tools nicht mehr nötig. Mit Hilfe von Algorithmen versteht die KI die Daten und automatisiert die Analyse. Die Nutzer-spezifischen KI-Plattformen sind zudem lernfähig und werden durch jedes Projekt besser trainiert. Mit einer systematischen Analyse der Textdaten von quantitativen Marktforschungsprojekten werden zusätzlich qualitative Inputs generiert.

Digital Tracking – neue Fährten der Konsumenteninformation

Mit der aktuell in vielen Bereichen einsetzenden Disruption von Prozessen gewinnen auch in der sensorischen Marktforschung die neuen Methoden des «Digital Tracking» an Bedeutung. Erhoben, gesammelt und ausgewertet werden hierbei digital, spontan und ungefragt abgegebene Informationen über Produktbeurteilungen seitens der Konsumenten, sodass sich ganz neue Insights eröffnen.

Das «Digital Tracking» erfasst über alle Endgeräte hinweg durch unbeeinflusste Messungen den gesamten Entscheidungsweg der Zielgruppe. Zudem ermöglicht es, Konsumentenbedürfnisse zu verstehen und dem Unternehmen zukünftige Marktpotenziale aufzuzeigen. Die Verarbeitung und Analyse der großen anfallenden und sich schnell ändernden Datenmengen im Internet (Big Data) führen unterschiedliche Quellen zusammen. Dies sind vor allem Posts und Kommentare durch Kundeninteraktionen in Social Media, Diskussionsforen oder Online-Communities, aber auch Verhaltensdaten von Internet-Suchaktivitäten der Verbraucher.

Solche Daten sind für die Produktforschung von besonders großer Relevanz, da die hier getätigten Aussagen meistens die persönliche Produktwahrnehmung betreffen, bzw. eine authentische Produkterwartung ausdrücken. Mit Hilfe von KI können vollkommen automatisiert Textdaten aus Social Media, Reviews, Foren oder Online Communities auf positive bzw. negative Sentimente (Stimmungserkennungen) und auf psychografische Stimmungsbeschreibungen geprüft werden.

Üblich und zukunftsweisend ist vielerorts zudem das Generieren von eigenen Daten über unternehmenseigene Online-Communities. Die Einbindung der Verbraucher erfolgt hier vorwiegend digital über den kompletten Produktentwicklungsprozess hinweg. Sowohl bei der Ideenentwicklung, den Prototypen-Tests, als auch nach einem Kauf sorgen automatisierte Kundenumfragen für ein schnelles Feedback, das direkt in die Weiterentwicklung des Produktes einfliesst.

In der qualitativen Konsumentenforschung werden Interviews oder Diskussionen traditionellerweise «face to face», also offline, durchgeführt. Kontaktlose Online-Ansätze z. B. über Teams oder Zoom sind je länger je üblicher und haben Vorteile: Projekte können zeitnaher und effizienter durchgeführt werden. Rückmeldungen von Konsumenten auf ein Prototyping von Ideen und Konzepten sind sehr schnell und kostengünstig lieferbar. Zukünftig werden die traditionelle, digital unterstützte sensorische Marktforschung sowie neue digitale Messverfahren parallel laufen. So kann die Online-Methode den Prozess beschleunigen und Offline-Explorationen bringen die notwendige Tiefe, um verborgene Einstellungen und Konsumtreiber zu enthüllen.

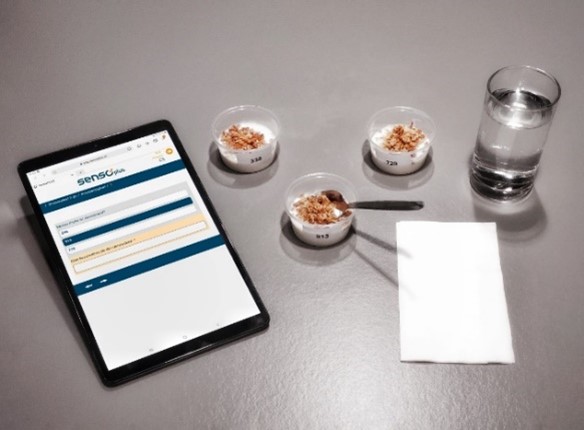

Kontaktlos und agil mit Tools von SensoPLUS

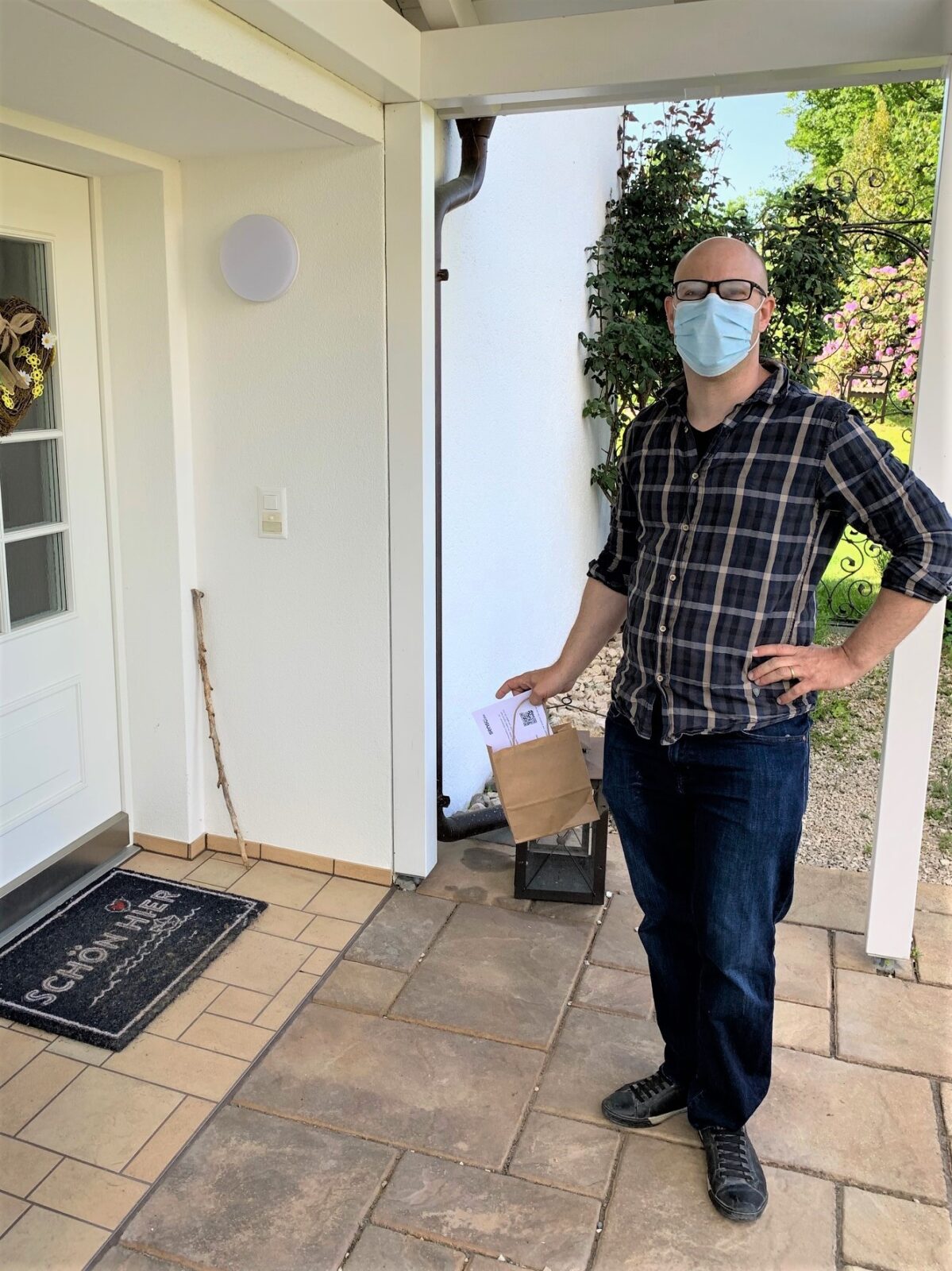

Dank Digitalisierung und Online-Befragungstools konnte das Marktforschungsinstitut SensoPLUS auch während der Covid19-Pandemie dem Geschmack auf der Spur bleiben. Alle Central-Location-Tests wurden durch Home-Use-Tests ersetzt. Ohne diese nur durch die Digitalisierung flexibel und schnell umsetzbare Anpassung des Test-Designs wären über mehrere Monate die sensorischen Konsumententests nicht oder nur unter starken Einschränkungen möglich gewesen. Neben den webbasierten Befragungs- und Sensorik-Softwaretools kommen in der SensoPLUS-Marktforschung weitere innovative methodische Tools zum Einsatz: Einerseits unterstützen dezentrale Interviewer-Panels und qualitative Webmeetings den agilen Befragungsprozess. Anderseits nutzt SensoPLUS zwei spezifische Auswertungsmethoden für vertiefte Konsumenten-Insights: Die eine ist die CHANCE-Methode für repräsentative Prognosen des Markterfolges bei kleiner Stichprobenzahl. Zum anderen kommen Methoden zum Einsatz, die mit KI-Technologie Textdaten aus quantitativen Befragungen sowie aus Reviews bzw. Social Media analysieren.

Susanne Aegler

Senior Project Manager

SensoPLUS

Zur Autorin

Susanne Aegler studierte an der ETH in Zürich Lebensmittel-ingenieurin. Bei SensoPLUS ist sie zuständig für New Business Development, Know-how-Transfer sowie Sensorik-Schulungen. Zudem unterstützt sie bei Marktforschungsprojekten und Akquisitionen.

Kontakt

susanne.aegler@sensoplus.ch

+41 41 710 71 61

Download Artikel

Swiss Insights News #12

Institute Member von

SWISS INSIGHTS

Alle SWISS INSIGHTS News finden Sie hier: SWISS INSIGHTS NEWS